PremierePro初心者さん向け テロップ基礎編③スライドイン

Adobe PremierePro 2025

PremierePro初心者向け テロップ基礎編3「スライドイン」

| 項目 | 評価 |

|---|---|

| この記事をおすすめする人 | 動画編集の副業をしてみたいと思っている方/PremierePro初心者(つまり私のこと) |

| 難易度 |

モーションテロップの基礎を習得するなら、まずは”スライドイン”

モーションテロップ(テロップを動かすこと)を使うと、内容をよりわかりやすく伝えることができて、動画のクオリティがあがります。

数あるモーションテロップの中でも、PremierePro初心者が始めやすいのは「スライドイン」です。「スライドイン」は制作前にどんな動きになるかを想像できるだけでなく、テロップを動かすための一連の流れを習得できるからです。

では早速、スライドインのやり方をご紹介します。

覚えとこう!

ちなみに動画の名称で、「モーション」「アニメーション」「エフェクト」などがありますが、正直この3つの違いがイマイチわからなくないですか?

「モーションモーショングラフィックス」「アニメーション」「エフェクト」の使い分け方法は、こちらからご紹介していますので、気になる方はクリック>>>

気になる箇所だけ見ることもできます。

目次から、気になる箇所をクリックまたはタップしてください。

1. テロップを用意する

まず背景となる動画またはカラーパネルを用意し、スライドインさせたいテロップを準備します。

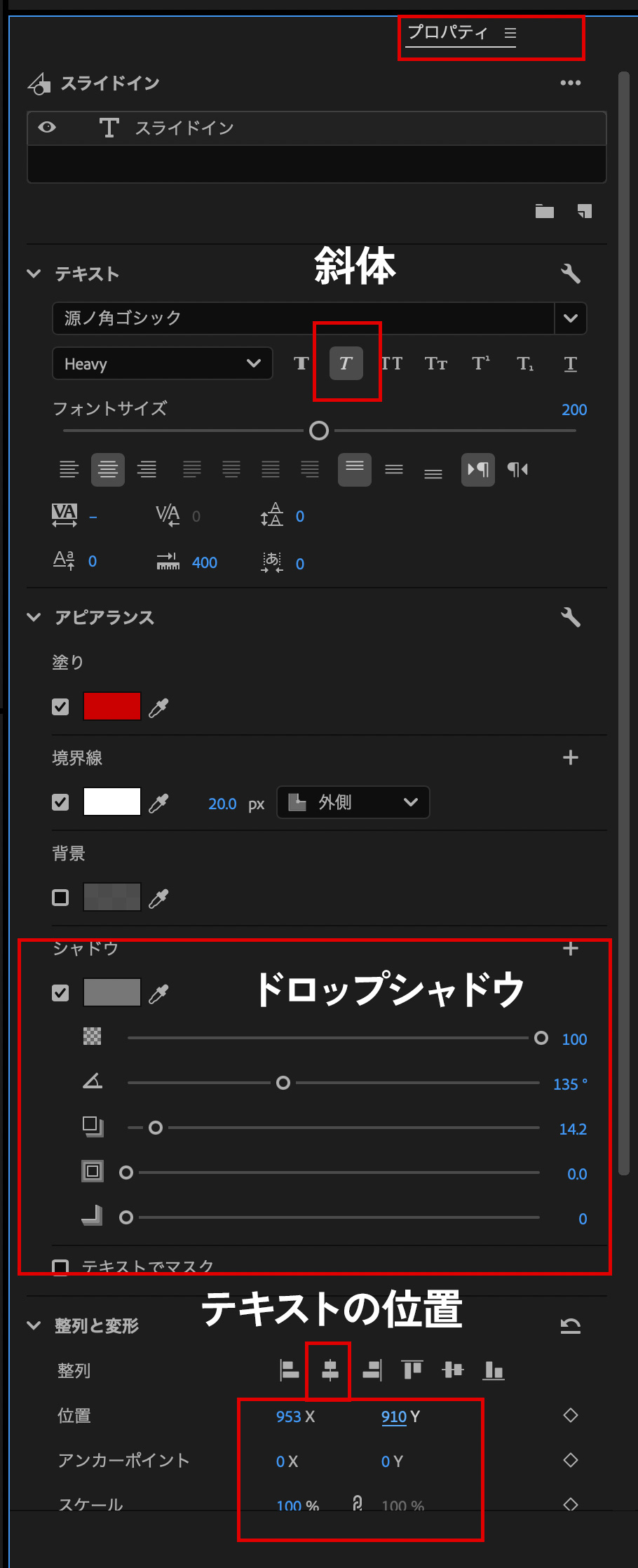

テロップはドロップシャドウをつけて、目立つようなデザインにしました。

背景は白のカラーパレットにしています。

見本のテロップの設定はプロパティからできます。今回のデザインの設置は以下の通りです。

今回はドロップシャドウに動きをつけないので、プロパティから設定しました。他にもエフェクトから設定することもできます。

ドロップシャドウのやり方は、こちらでご紹介しています。気になる方はこちら↓

テロップをデザインできたら、テンプレとして使い回せるように保存するのがおすすめです!

PremiereProのテンプレは、リンクスタイルといいます。

テロップデザインの保存方法は、こちらの記事でご紹介しています。気になる方はこちら↓

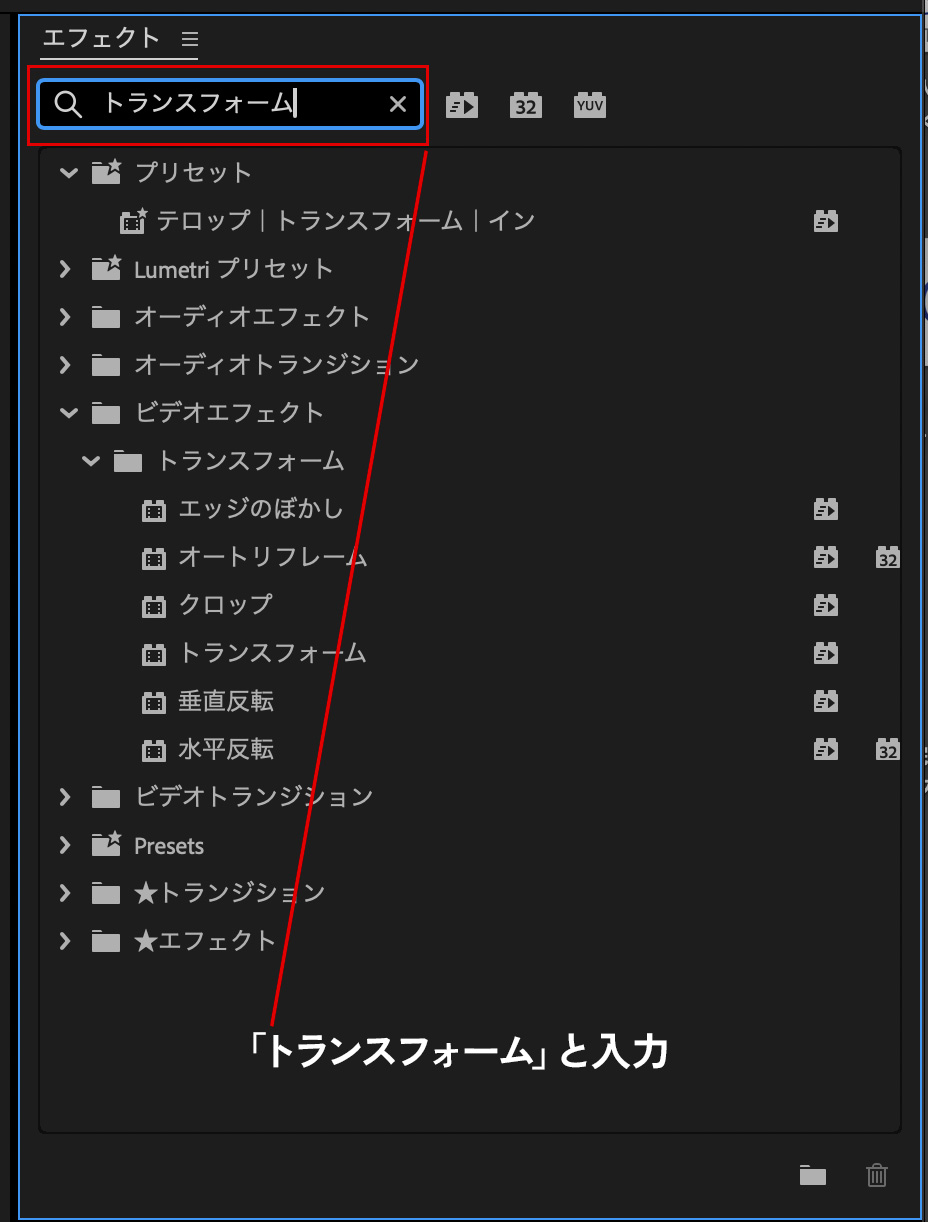

2.スライドインのエフェクトはトランスフォーム

横からスライドする動きのエフェクトの名称は、トランスフォームといいます。

これは覚えておきましょう。(スライドインって名称だと覚えやすくて良かった、、、)

覚えとこう!

トランスフォームは、オブジェクトは文字の位置・大きさ・歪曲(変形・ゆがめる)・回転・不透明度などを設定できる、PremiereProのエフェクトでも最も使うエフェクトです。

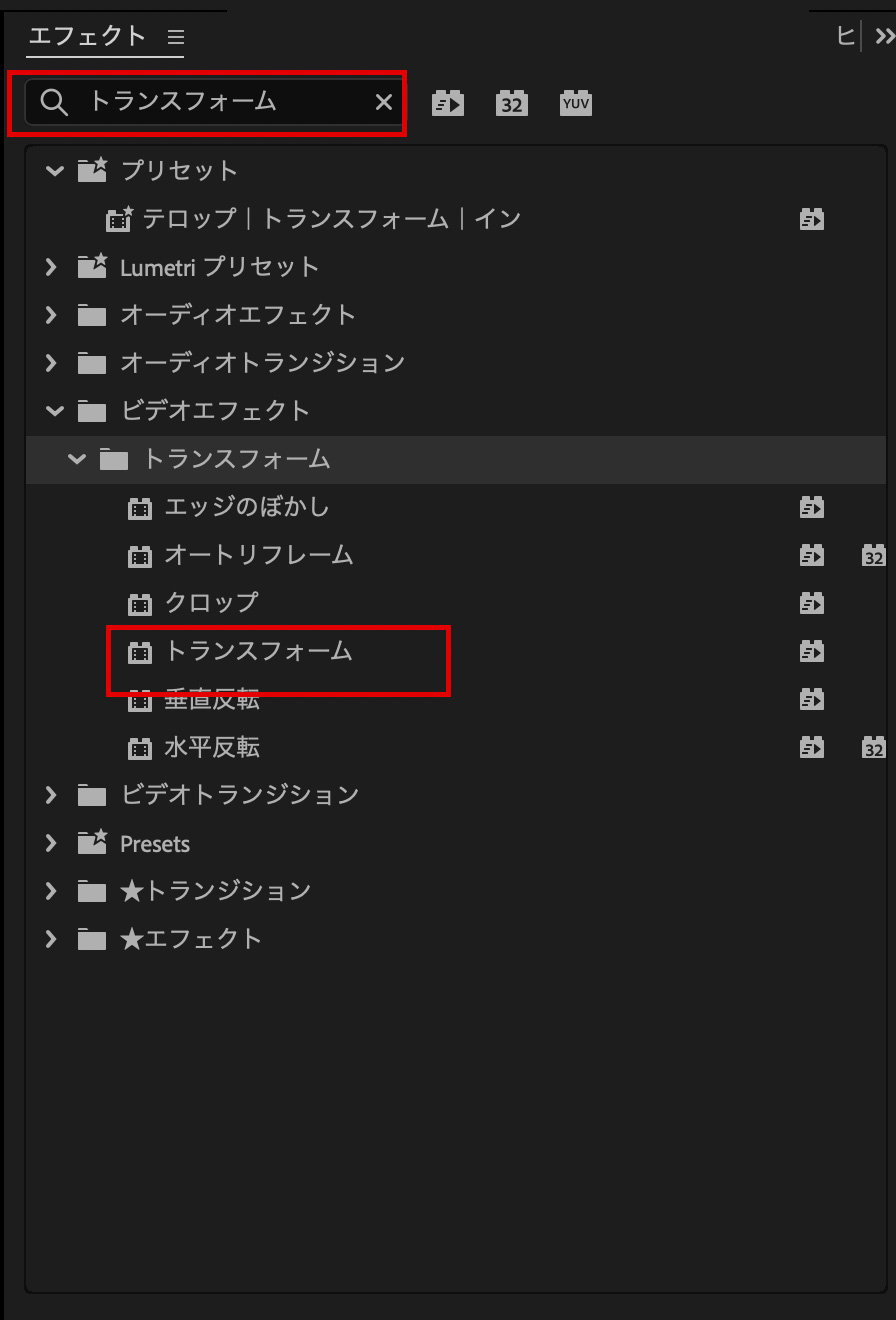

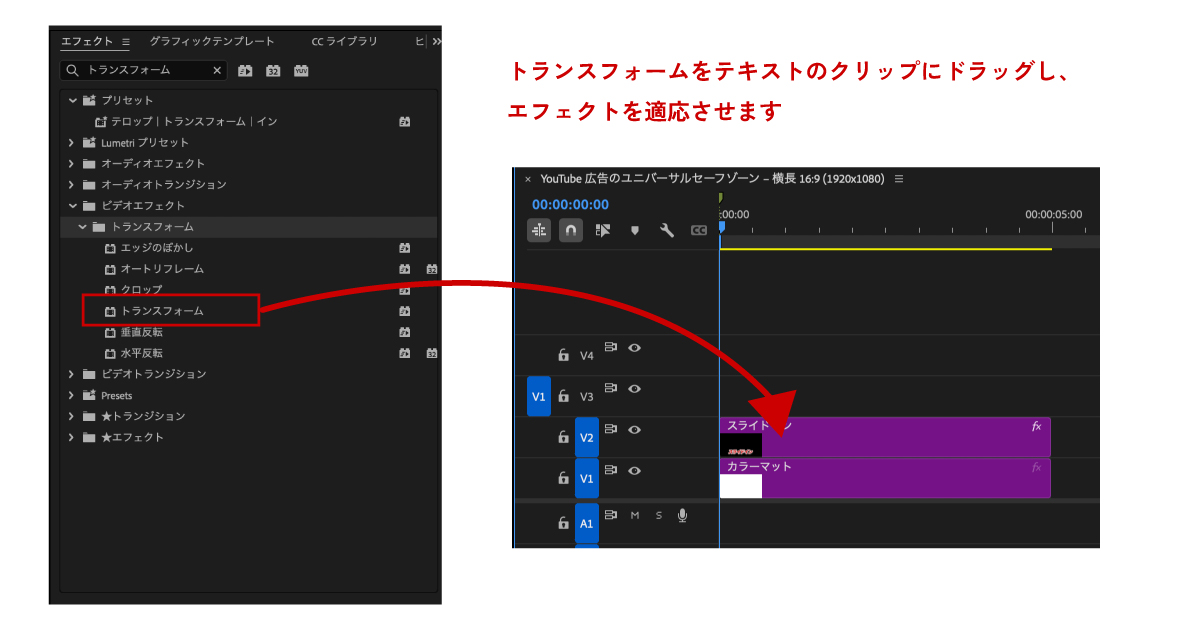

1. トランスフォームをテキストクリップに適応させる

エフェクトパネルの検索窓にトランスフォームと入力>

トランスフォームが出たら、テキストトラックにドラッグして適応させます。

覚えとこう!

動き(=エフェクト)をつけたいときは、そのエフェクトをタイムラインの動かしたいクリップにドラッグすることで適応させる。

適応できた場合は、エフェクトコントロールにその指定したエフェクトが表示される。

次に、スライドインの設定をしていきます。

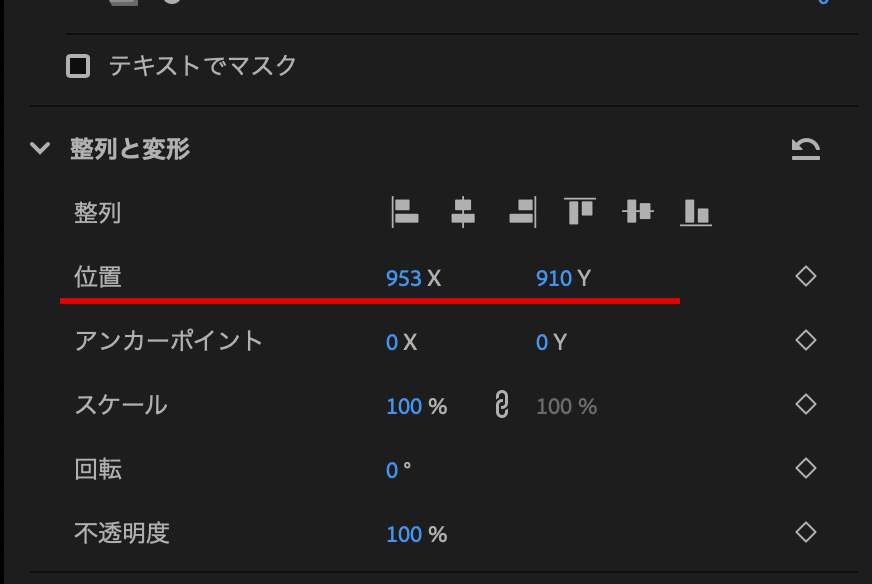

2. テキストの位置を決める

まず、スライドインしたあとの着地点を決めます。

テキストの位置はテキストを選択し、プロパティ>アピアランス>整列と変形で設定します。

今回は、画面の左右中央でやや下のほうに設定しました。(X:953/Y:910)

余談ですが、

私は大体の場合、設定(X軸・Y軸)の数値は整数にします。小数点は四捨五入したり切り捨てたりして整数にし、さらにできるだけ末尾は0になるように設定しています。

位置だけでなくテキストやオブジェクトのサイズ、アートボードのサイズ、線の太さ、クリックボタンなどの細かいオブジェクトも基本的に整数にします。

これは、PremiereProだけではなくIllustrator、Photoshopなどすべてそうしています。整数にすると覚えやすいし、コーディングにも役立ちます。習慣づけましょう、オススメです!

3. 動かすのは2つのキーフレーム

次は動きをつけるためにエフェクトコントロールパネルを使ってキーフレームを打っていきます。

キーフレームについてわからない方はこちらをクリック!

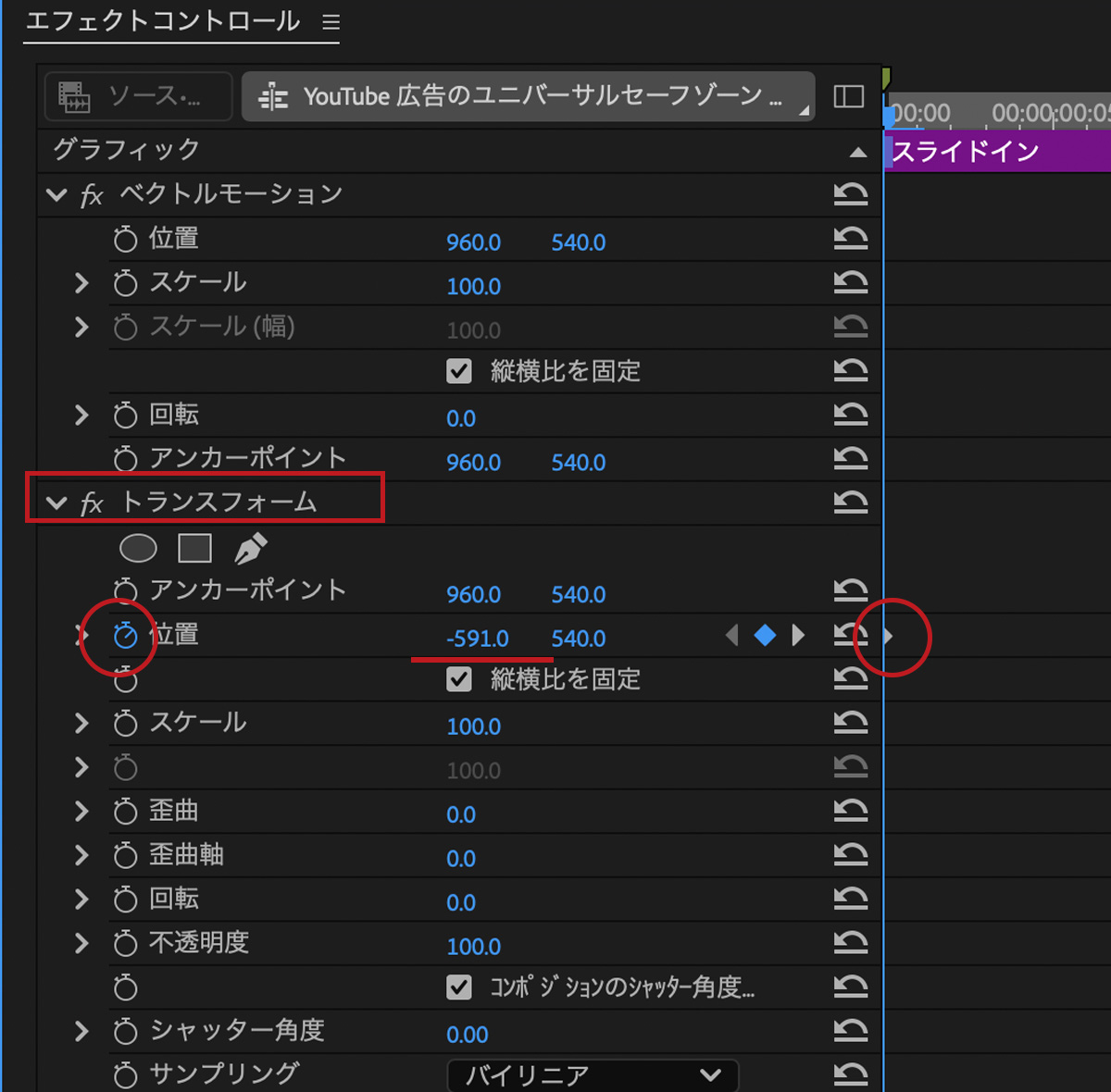

1.1つ目(動く始点となる)のキーフレーム

エフェクトのトランスフォーム横の▼ボタンをクリックすると、詳細が表示されます。

位置はここから設定します。

動かしたいテキストを選択し、

エフェクトコントロール>トランスフォーム>位置のX軸にマウスをあわせたまま、

マウスを左へ動かして、画面の外へテキストを移動させます。

(プロジェクトパネルでカラーパレットの外に移動すればOKです)

このとき、縦のY軸は動かないようにしてください。

移動したら、位置の隣のストップウォッチマークをクリックします。

すると再生ヘッドがある場所に1つ目のキーフレームがマークされます。

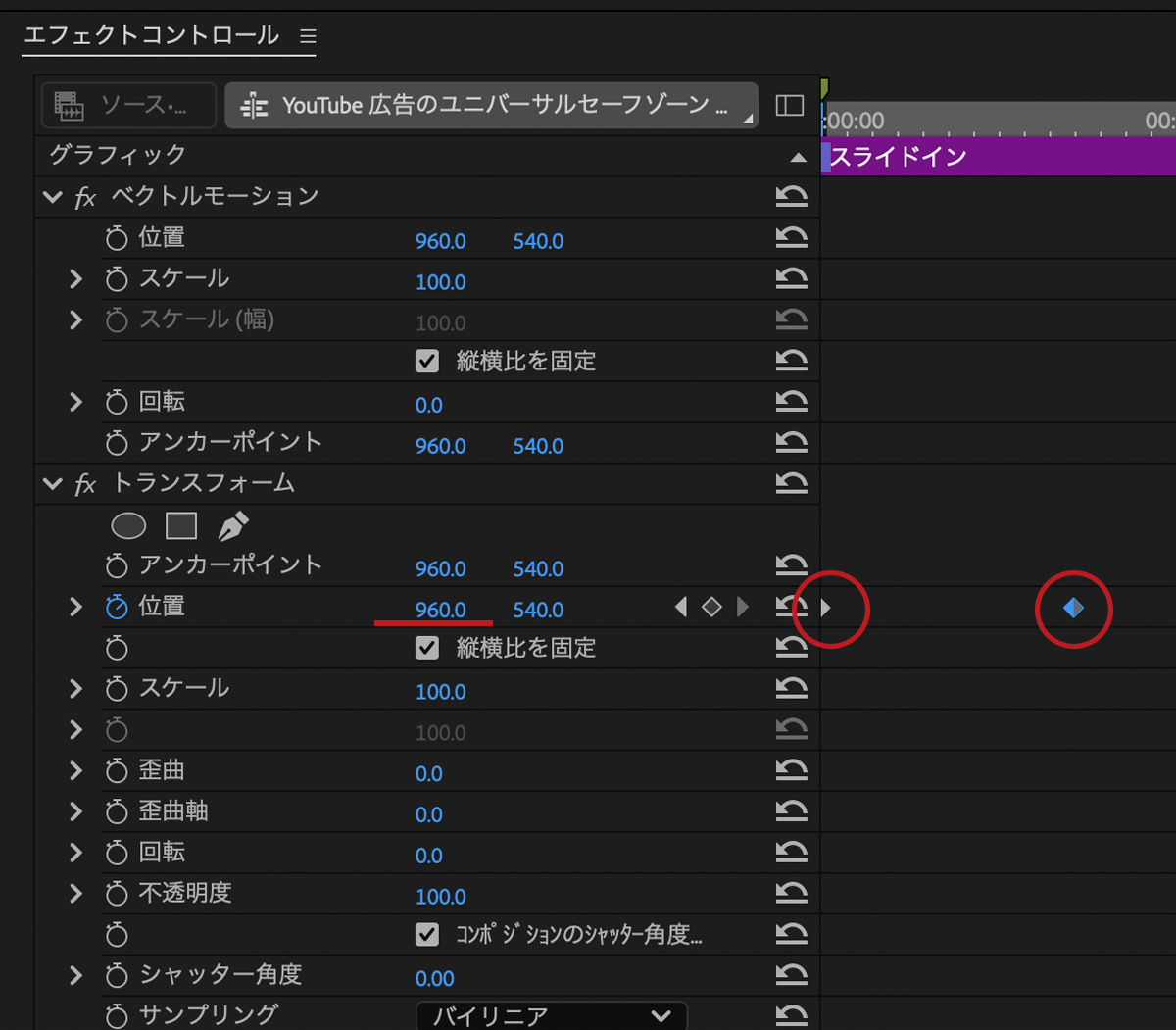

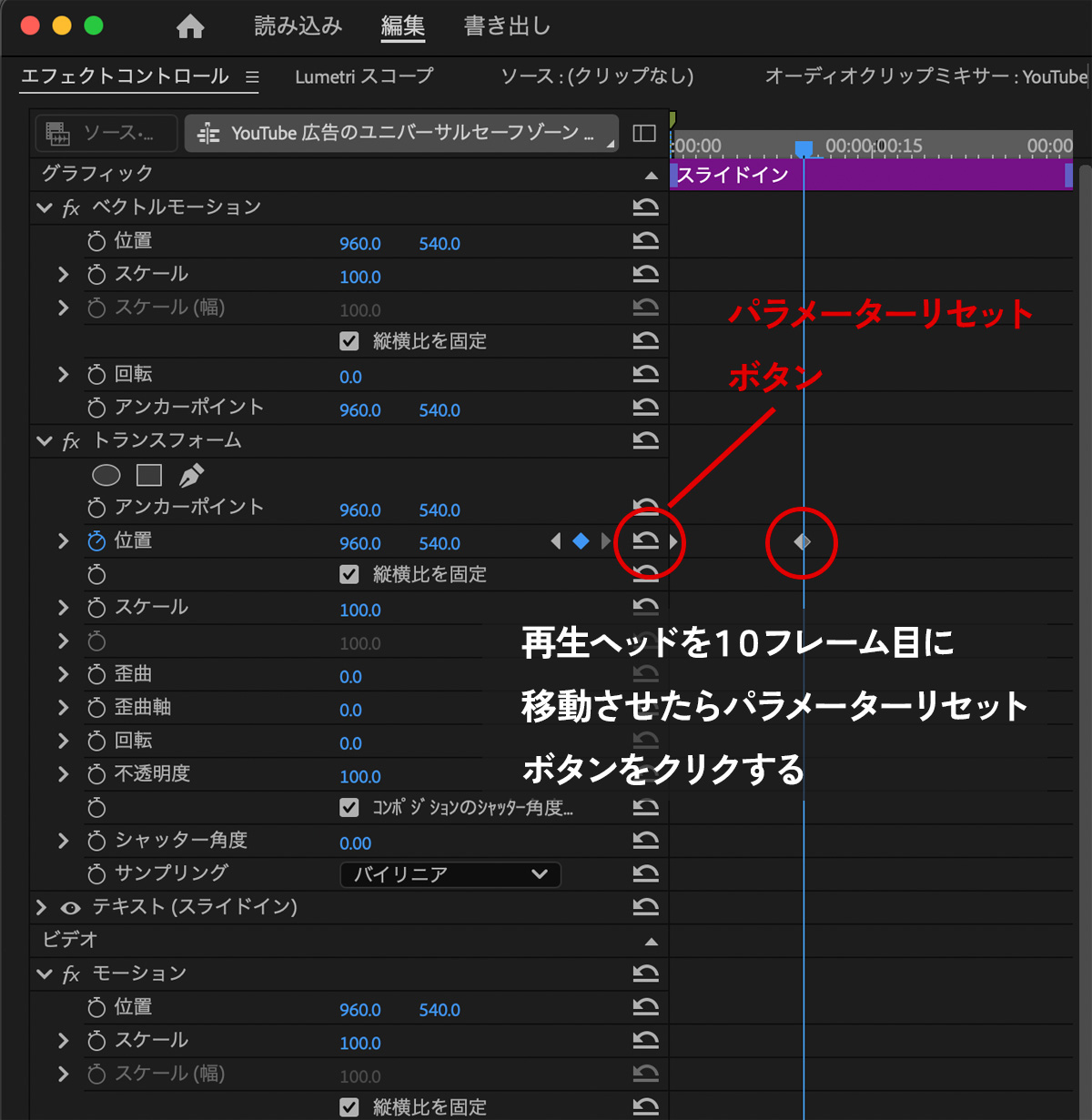

2.2つ目(動きの終点となる)のキーフレーム

次に2つ目のキーフレームを打ちます。

今回は、2つ目のキーフレームの位置は10フレーム目にします。(フレームの位置は任意)

再生ヘッドを選択したまま、右矢印で動かしてキーフレームを打ちます。

再生ヘッドは、右矢印を1クリックすると1フレーム移動します。

5フレーム動かしたい場合は、Shiftを押しながら右矢印をクリックします。

従って10フレーム移動するには、Shift+右矢印を2回クリックします。

10フレーム目に再生ヘッドを移動させたら、パラメーターをリセット(初期設定に戻す)をクリックします。

パラメーターリセットは、スライドインの動き以外にもなんでも使える便利なボタンですので、覚えておきたいところです。パラメーターリセットはこちら>>>

これで最初に設定したX軸953px、Y軸910px(画面中央)に戻ります。

これでスライドインの動きができました。

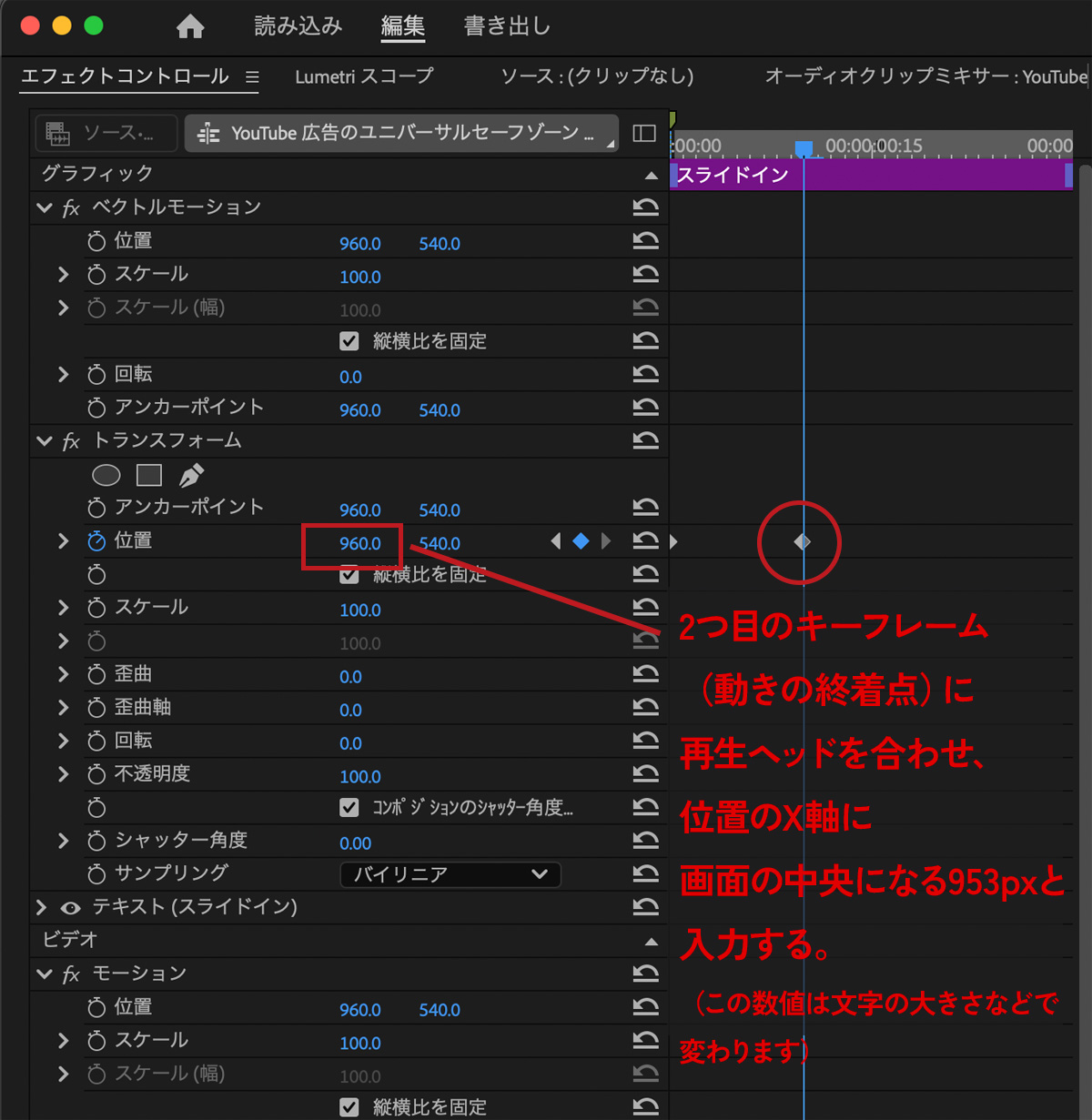

パラメーターリセットを使わない、キーフレームの位置の数値を指定する方法もあります。

2つ目のキーフレームに再生ヘッドを合わせ(今回は先程と同じ10フレーム目)、位置のX軸の数値を画面中央に設定したときの数値を入力します。(今回は953px)

この方法でもスライドインができるので、お好きなやり方で挑戦してみてください。

2つのキーフレームの位置を変えたら、左から文字がスライドインする動きは完成です。

再生してみましょう。

再生ボタンをクリックまたはタップしてご覧ください。

3. 単調な動きに緩急をつくる、イーズイン・アウト

先述のスライドインは、10フレーム内で同じスピードで移動してくるので、動きが単調です。

少しタメを作ったり、スピードを早めたりして変化をつけていこうと思います。

1.イーズイン・アウトの設定方法

動きに緩急をつけるのはイーズイン・イーズアウトです。

イーズイン、イーズアウトについての詳細はこちら>>>

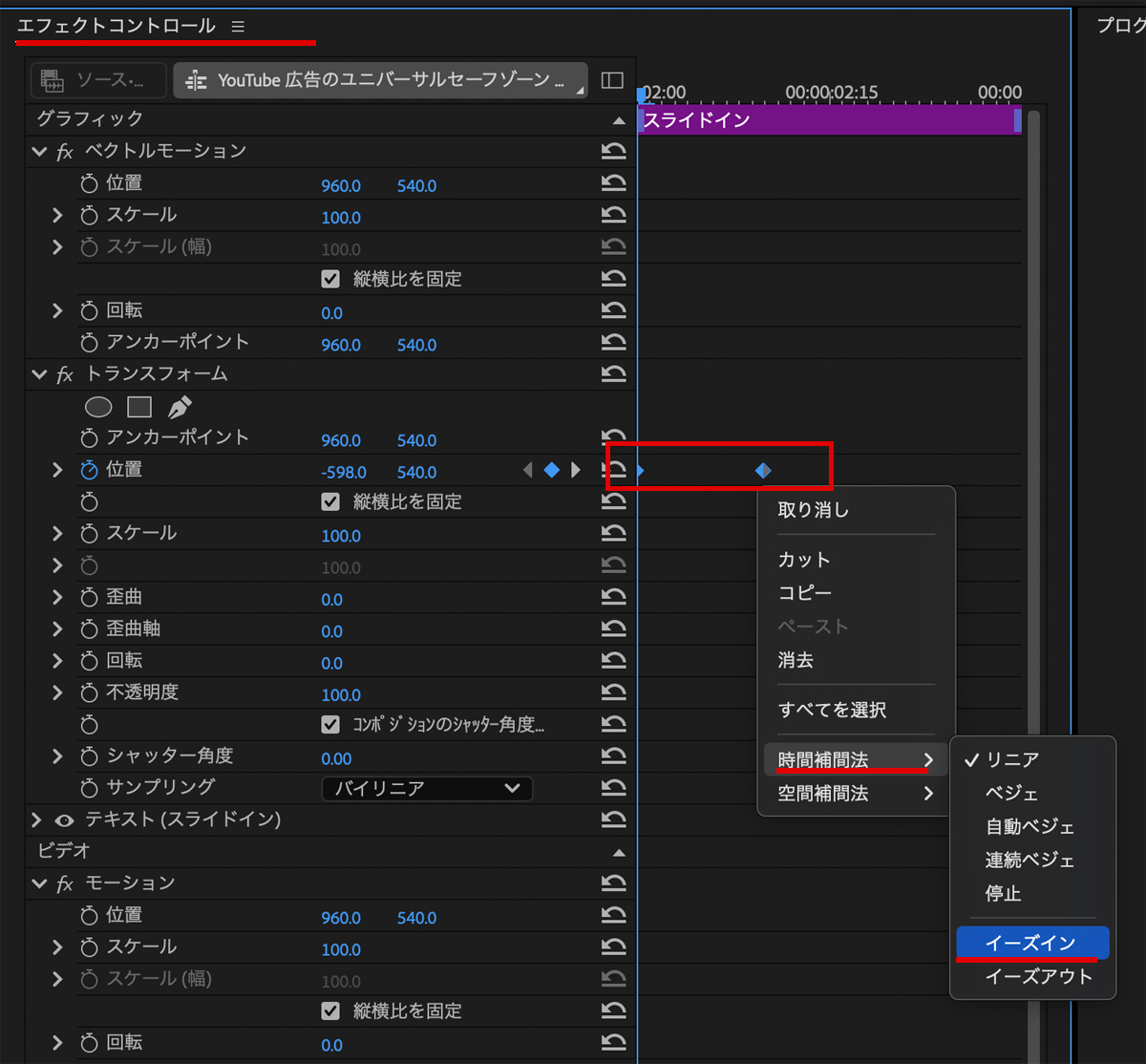

イーズイン・アウトは、エフェクトコントロールで設定します。

2つのキーフレームを選択したまま右クリック>時間補間法>イーズインを選択します。

すると、キーフレームの形が砂時計に変わります。

では早速、動きを見比べてみましょう。赤い文字がイーズインをかけていない状態、青い文字がイーズインをかけた状態です。

再生ボタンをクリックまたはタップしてご覧ください。

明らかに動きが違いますね。最初のスライドインは動きが単調(同じ早さ)ですが、2つ目のスライドインは最初が早くて終わりが遅いのがわかります。

もっと露骨に緩急をつけたい!いうことでグラフをいじっていきます。

2.イーズイン・アウトの速度のカスタマイズ方法

イーズイン・アウトは、速度の調整をカスタマイズできます。

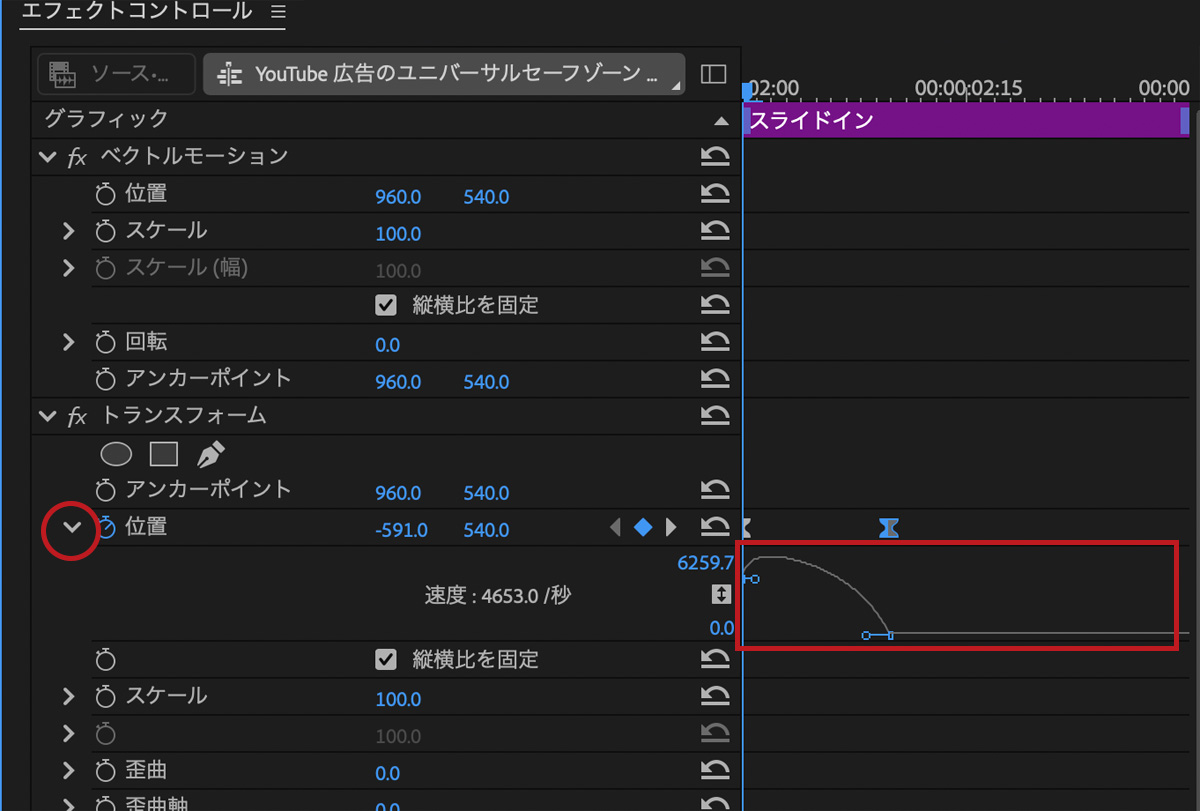

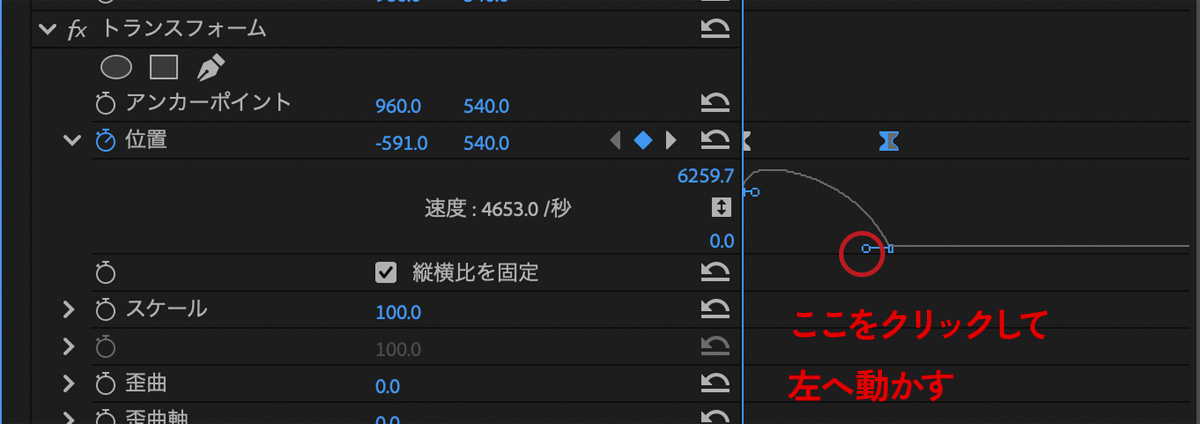

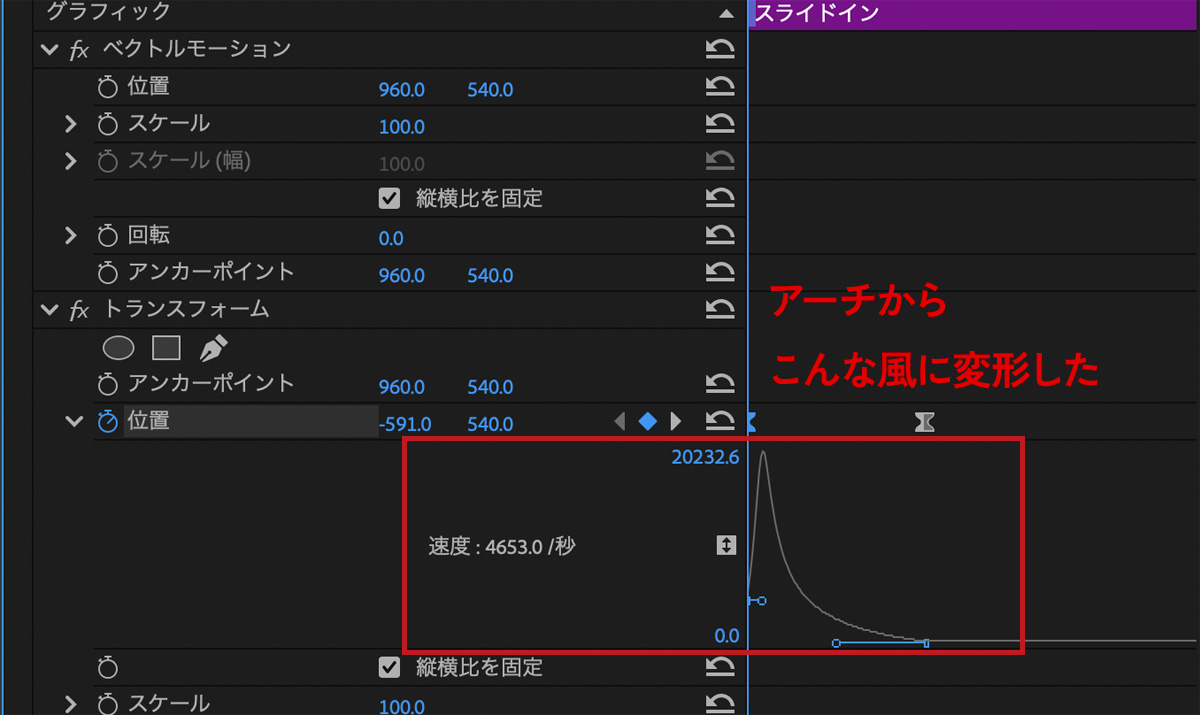

トランスフォーム>位置のストップウォッチの隣の▼をクリックすると、このような曲線グラフが出てくるので、このグラフの部分をいじって細かくカスタマイズします。

イーズインをかけた状態は、このようにアーチがかかっています。上に行けば行くほど早く、下が遅い状態です。この曲線は最初は早くだんだん遅くなるアーチ形です。

ここから、もう少し強調していきたいと思います。

キーフレームを選択したまま、パスをクリックして左へ動かします。

するとまあるいアーチ型だった曲線が、少し変形します。

先述のアーチ形よりさらに

最初に早くて、後ろに行けば行くほど遅くなる設定になりました。

再生ボタンをクリックまたはタップしてご覧ください。

青文字がノーマルなイーズイン・アウトで、緑文字が少し強調したバージョンです。

(赤文字はイーズイン・アウトなし)

移動距離も短いので、緑がただ早くなっただけっぽい気もしますが、とにかく違いはありますね。

4. 最後に残存つきのスライドイン

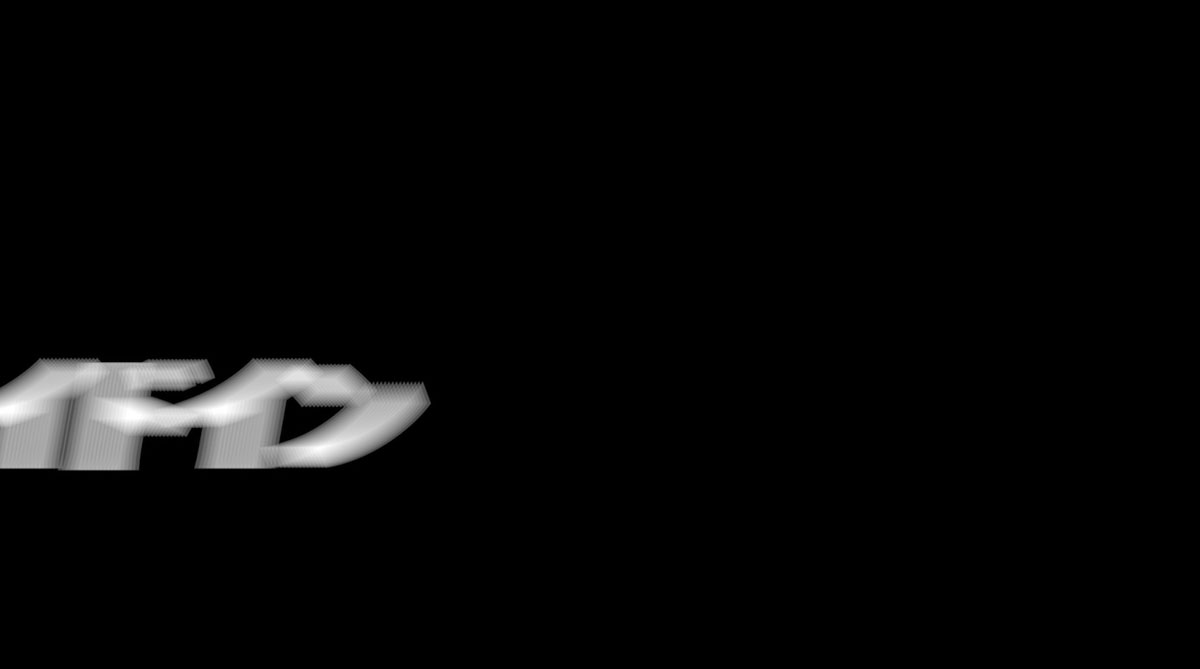

再生ボタンをクリックまたはタップしてご覧ください。

こんな感じの残像のある、スライドインテロップを作ってみました。(残存をわかりやすくするために、カラーマットを黒にしてテロップを白文字にしました)

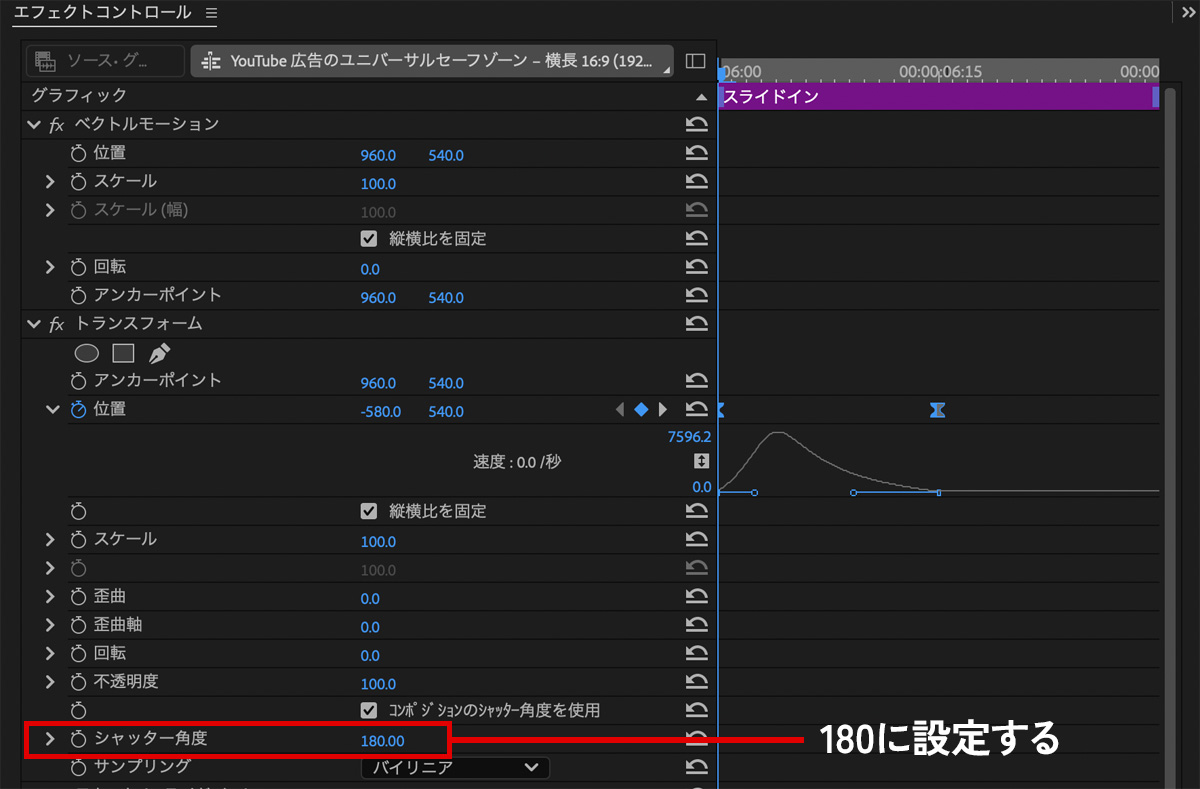

残存を作るのは、シャッター角度です。

エフェクトコントロール>トランスフォーム>シャッター角度から設定していきます。

テロップを選択してシャッター角度を180°にするだけです。(数値は任意)

シャッター角度を変えただけで、こんな感じで残存みたいにブレができます。

5. 作ったモーションテロップを保存する方法

作ったスライドインのモーションテロップは保存して、使い回すことができます。

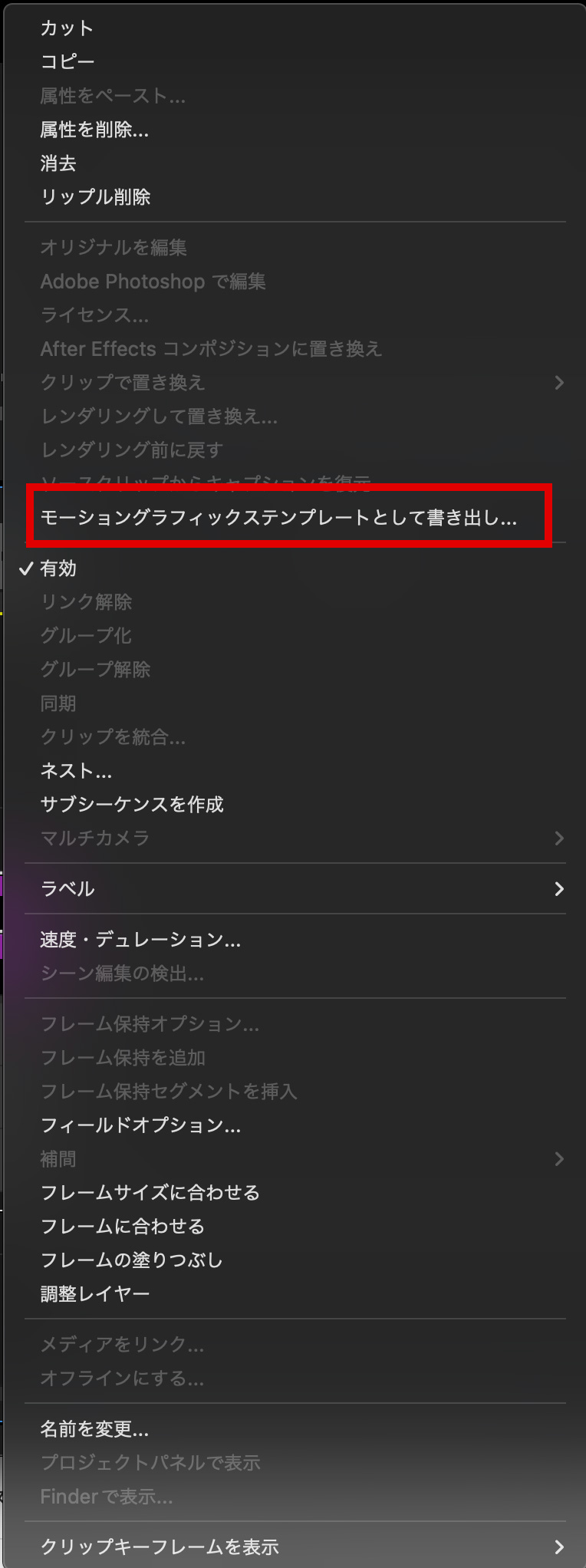

作ったテロップのクリップを右クリックして、モーショングラフィックスとして書き出しを選びます。

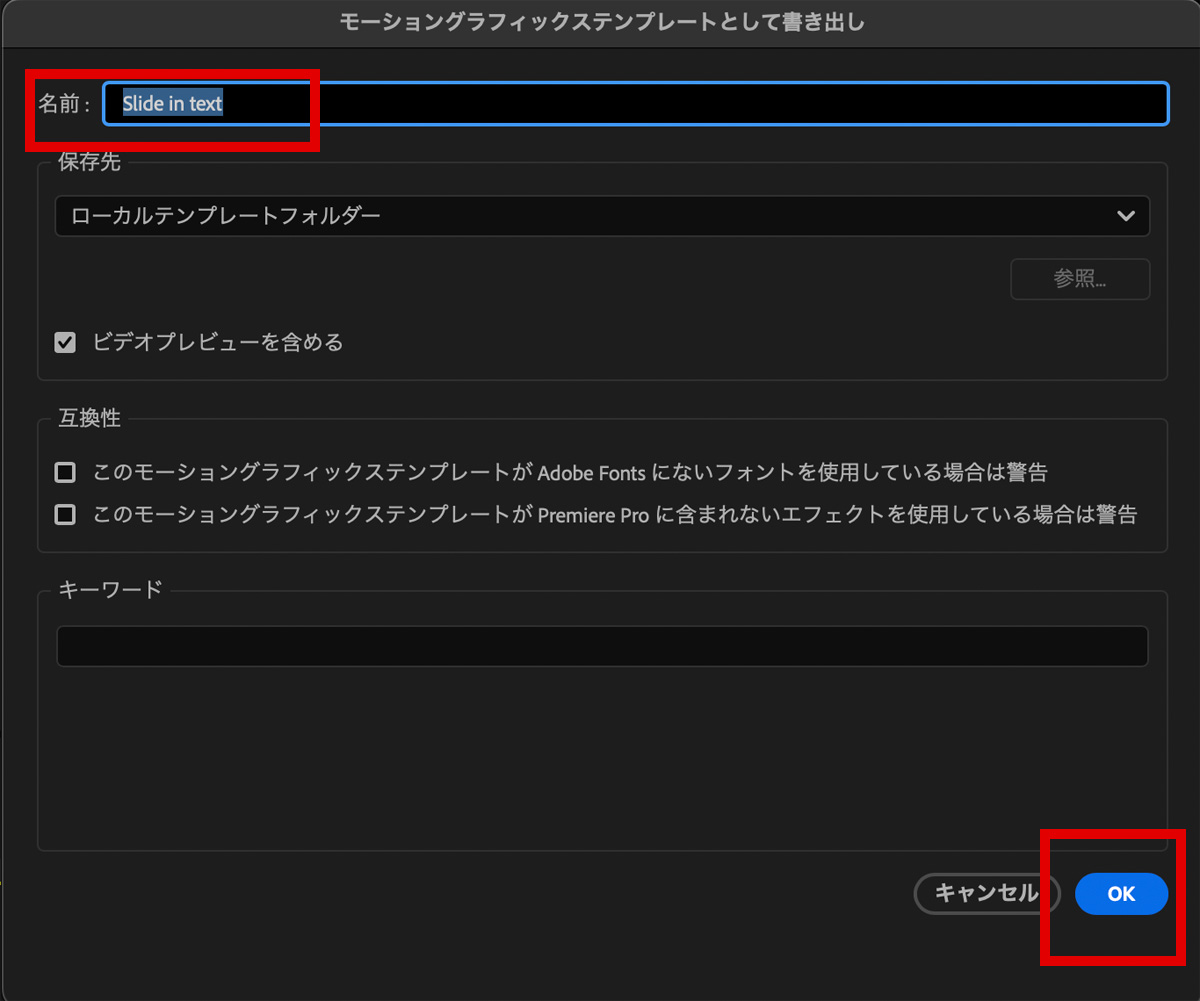

好きな名前を入れてOKをクリックします。今回は、slide in textという名称にしました。

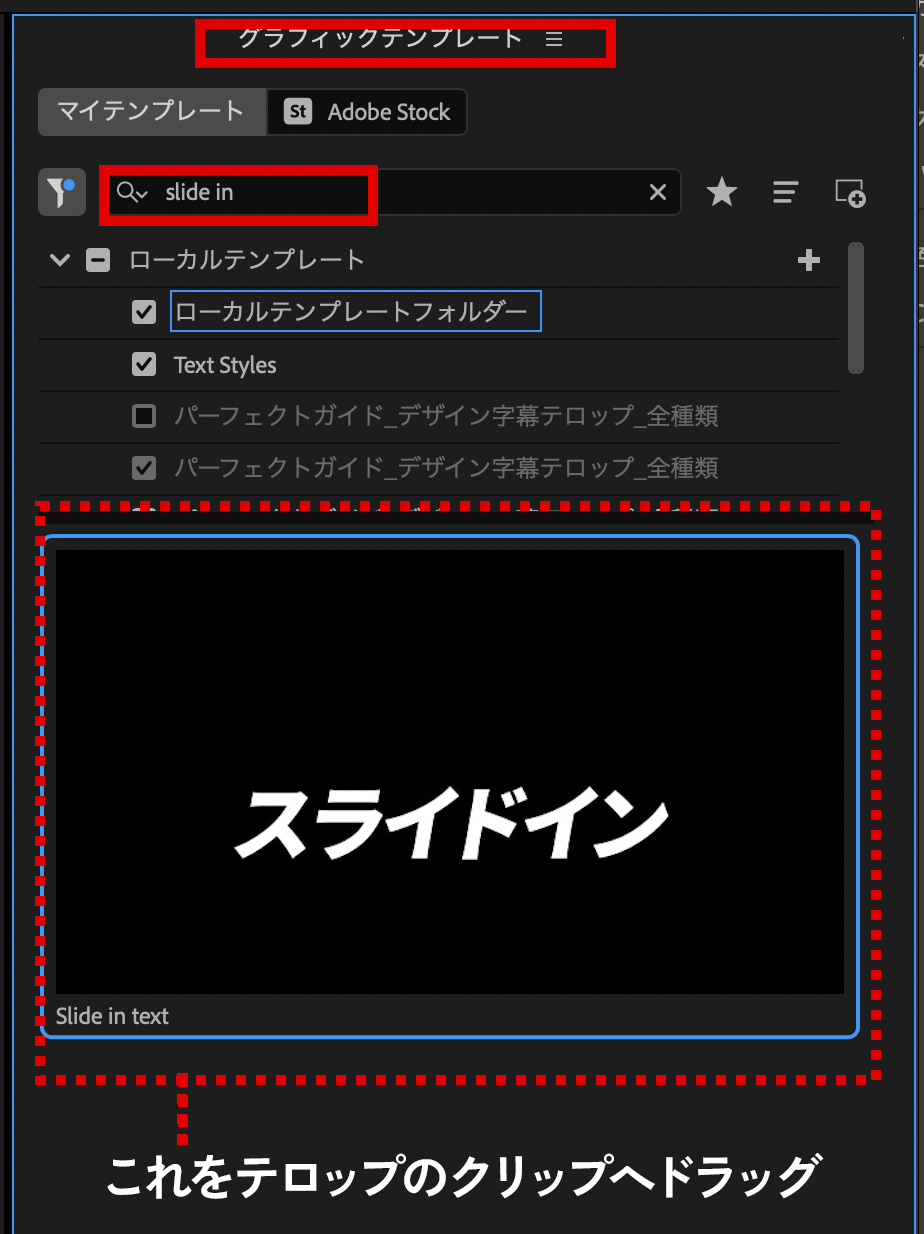

するとグラフィックテンプレートの中のローカルテンプレートフォルダに保存されます。

6. 保存したスライドインを使い回す方法

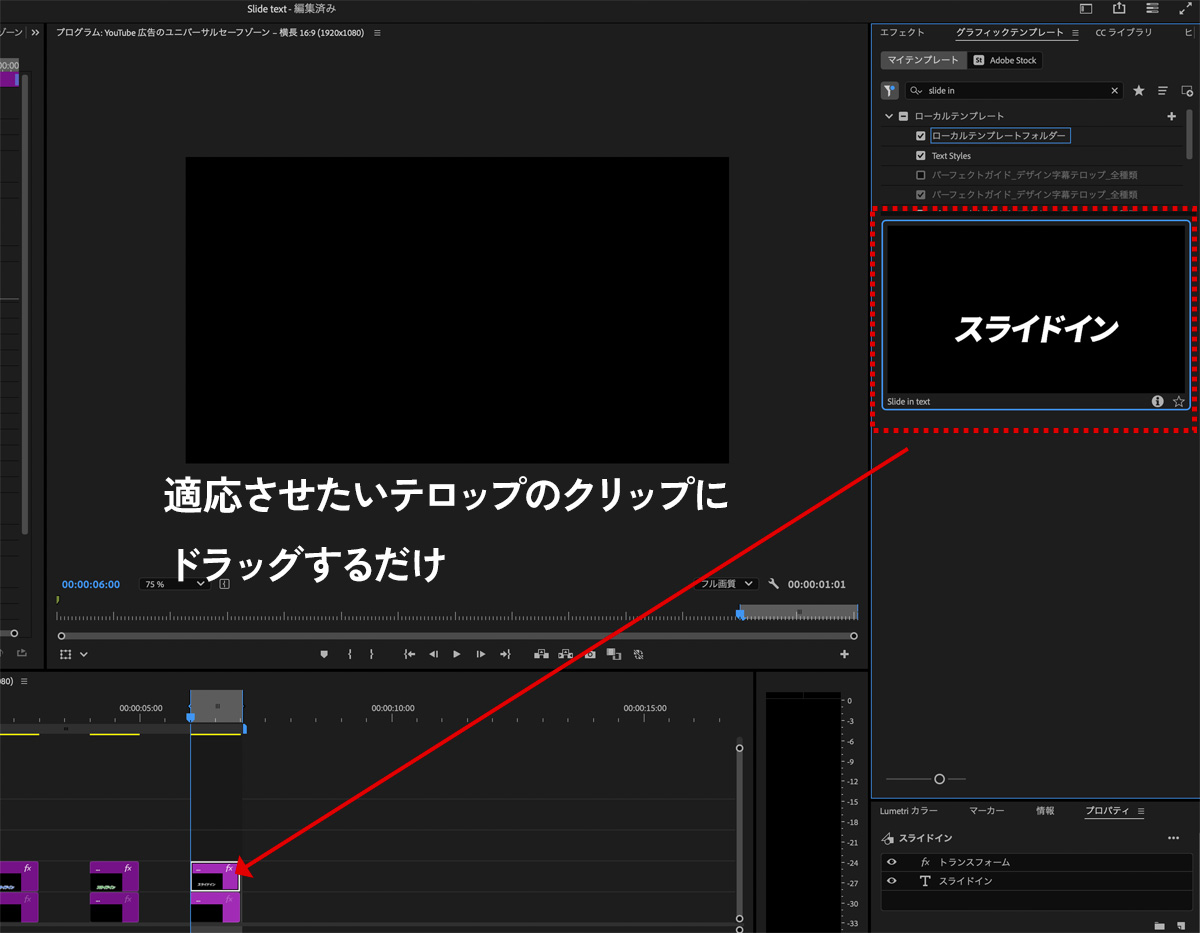

保存先であるグラフィックテンプレートにある、「Slide in text」を適応させます。

まず、グラフィックテンプレートの検索窓に「Slide in text」と入力すると見つかるので、

適応したいテロップのタイムラインにあるクリップにドラッグするだけです。

適応させただけだと、文字はスライドインのままなので、文字は都度打ち替える必要があります。

覚えとこう!

テロップデザインは、リンクスタイルに保存。

モーションテロップ(動くテロップ)は、ローカルテンプレートフォルダー保存。

どちらの場合もグラフィックテンプレートパネルから、クリップに適応させる。

スライドインの作り方まとめ

スライドインの作り方

1. スライドインはトランスフォーム

(エフェクトの検索欄にトランスフォームと入力)

2. トランスフォームをクリップにドラッグして適応させる

3. トランスフォームの位置で、キーフレームを打つ

4. イーズイン・アウトでスピードの緩急をつける

5. 残像を作るには、シャッター角度

(エフェクト>トランスフォーム>シャッター角度)

6. 作ったスライドインは右クリックからテンプレート保存しておく

7.グラフィックテンプレート内に保存されたモーションテロップを、タイムライン

のクリップにドラッグするだけで、スライドインの動きを使い回せる

以上です。

スライドインをマスターしてから、徐々に他のエフェクトを覚えようと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました♪